先日、屋根のリフォーム工事を行いました。

元々のクライアントからの依頼は、

冬季に出来る雪庇が隣地に落ちてしまうので、

何とかしてほしいというもの。

いろいろ対策を検討した結果、

”雪庇防止ユニット”(写真一枚目)を設置することにしました。

その他にも、いくつか気になる項目が出てきたので、

同時に工事することになりまた。

大きな問題点は下記の3つ。

~対策が必要な部分~

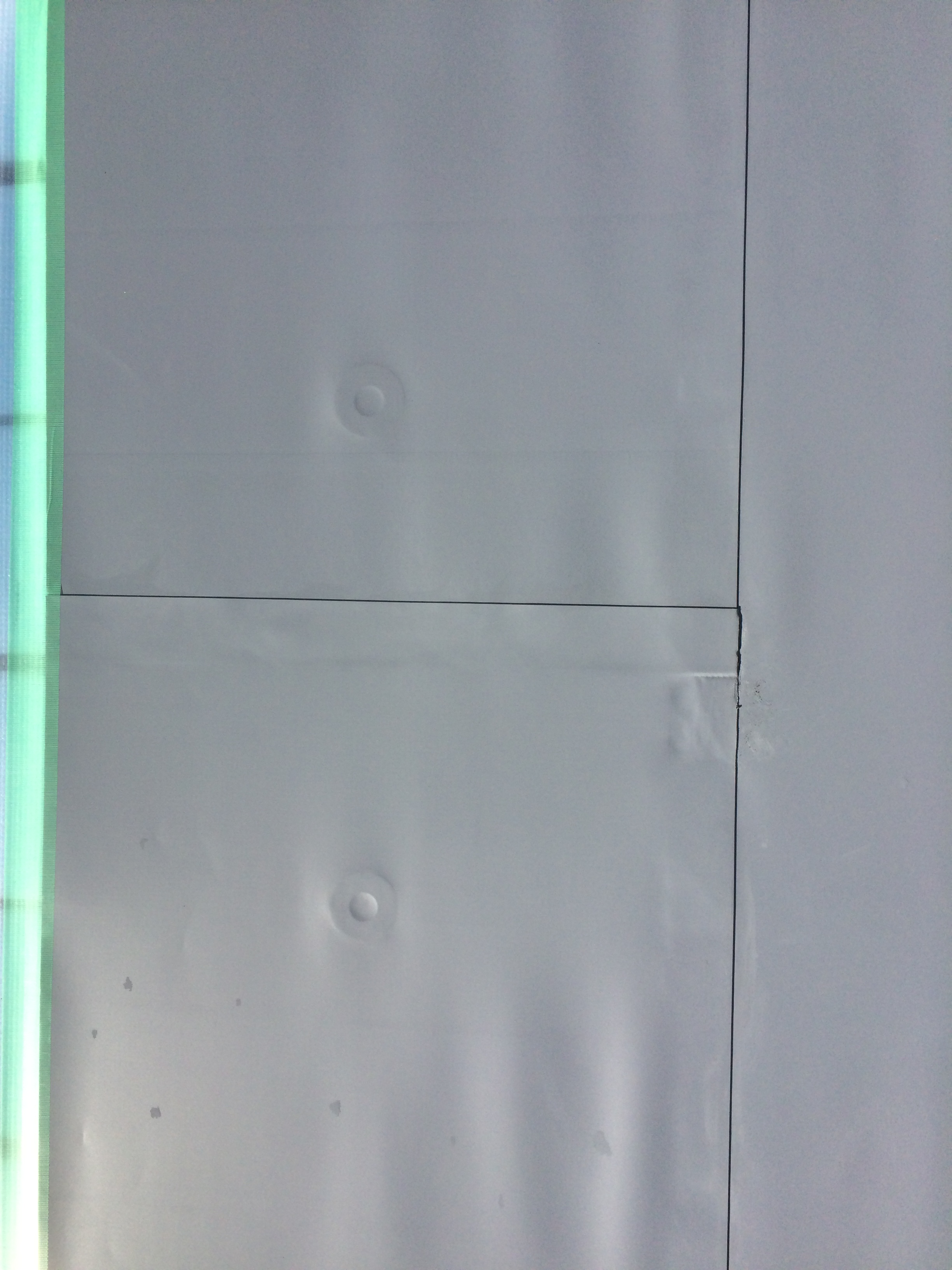

①長年メンテナンスをしておらず、表面の錆や

・・防水コーキングのひび割れも見受けられ、

・・板金の繋ぎ目部分なども含め、

・・全体の防水性の信頼度が低い。

②経年変化により、板金面の一部に歪みが生じ、

・・うまく水勾配が取れていない部分がある。

③スノーダクトの樋部分が浅く、水勾配も緩いため、

・・一部に雨水が溜まった跡あり、冬季の凍結事故の

・・可能性が高い。

専門業者にも現状を確認してもらい、検討した結果、

防水シートを用いた”シート防水工事”を行うことにしました。

ビルの屋上への施工が多いこの工法。

板金屋根の様な繋ぎ目が無く、

シートを重ね合わせて、溶着させていく工法で、

防水の信頼性も高く、メンテナンスもあまり必要としないため、

近年ではアパートや住宅でも用いられるようになっています。

まずは、板金ハゼの高さと同じ厚みの断熱材を

屋根面全体に並べ、緩衝材シートを敷いいたあと

専用プレートで固定し、フラットな面を作っていきます。

その上に防水シートを水下側から敷き、

専用プレートに溶着させていきます。

シートを屋根全面ではなく、専用プレートだけに溶着させたり、

緩衝材を下に挟み込んだのは、

経年変化による屋根面の変形が発生しても、

防水面に直接影響が出ないようにするためです。

次に樋部分ですが、ここは現状水勾配が緩いため、

板金を使って、勾配調整を行いました。

排水を促すためとはいえ、勾配をきつくすると、

水上側の樋深さが失われてしますのですが、

樋の中まで全て防水シートで覆うため、

雨仕舞いには問題ありません。

排水口が付く水下側は、以前は少し奥まったところに設置され、

枯れ葉などの異物が溜まり易い状態だったのですが、

そこも今回の工事で改善しておきました。

これで、遺物も溜まりづらく、メンテナンスもしやすくなりました。

今回採用した工法は、

すべての部材が隙間なく溶着されているため、

屋根全体を”一枚の防止シートで覆っている”と考えると、

イメージし易いと思います。

極端な言い方をすれば、

”多少屋根がプール状態になっても、雨漏れの心配は無い”

というもの。

あくまで極端な言い方をすればですけど・・・。

見た目では分かりづらい板金の隙間や

コーキングの割れなどが発生している、

古い無落雪屋根のリフォームには、最適な工法です。

雪庇防止ユニットは落雪が多かった西面だけに設けました。

これで今回の工事は終了。

施工前の準備や雪庇ユニットの取付も含め、

4日間の工期で収まりました。

下の写真はそのbefore-afterです。

気付けば今年ももう7月。

意外とあっという間に、また冬がやってきます。

ご自宅の屋根に不安のある方。

冬本番を迎える前に早めの対策を

ご検討されてみてはいかがですか。

では。