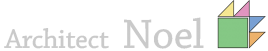

今回は1階部分の説明です。

介護生活や動物たちとの生活の基盤となるフロアー。

最後までいろいろ悩みました。

その一つ一つを説明していきましょう。

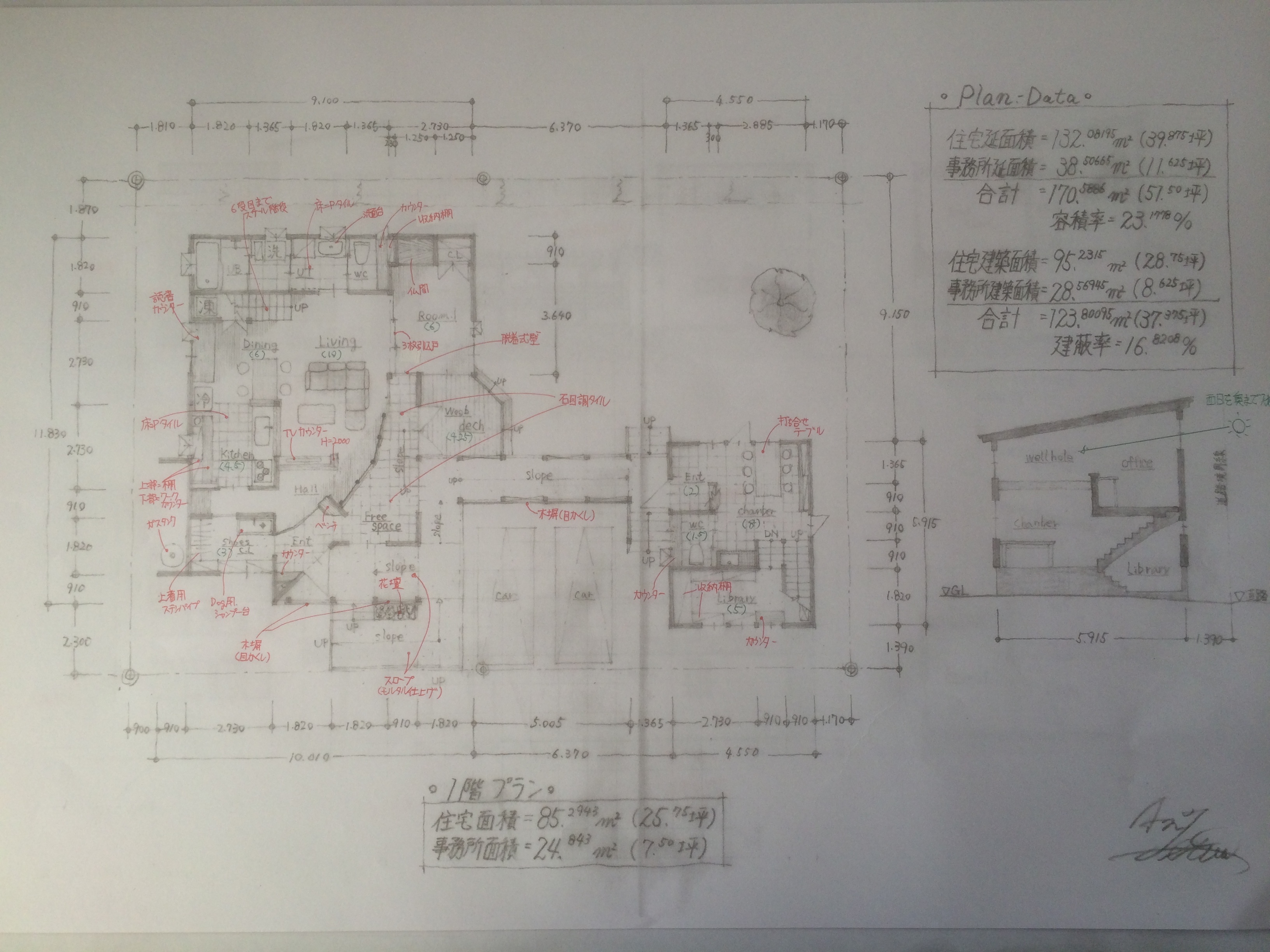

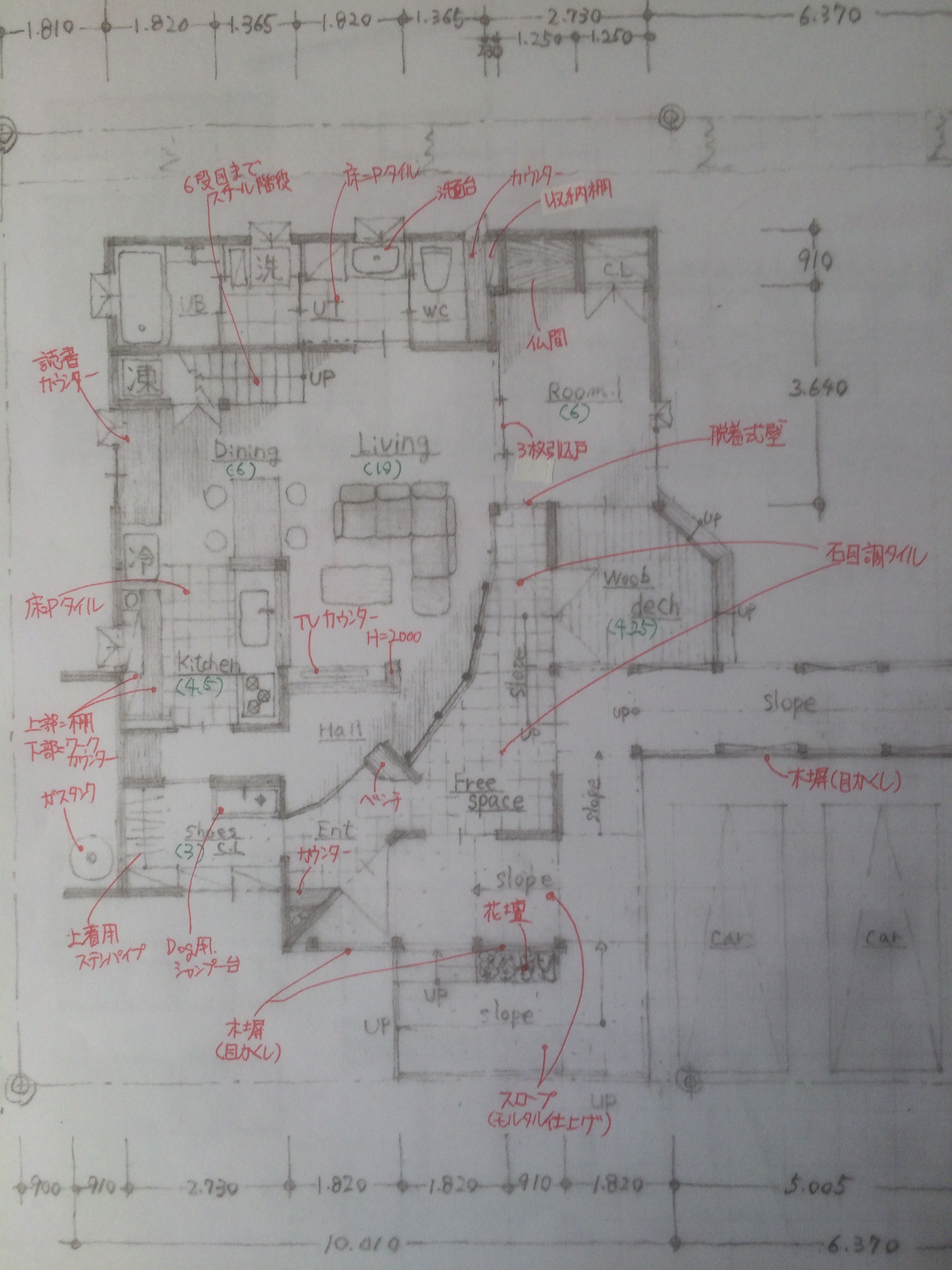

~外ポーチ・アプローチ~

お気付きの方もいらっしゃると思いますが、

悩んだ結果、玄関ポーチへ上がるスロープの距離を

プランニング段階からさらに延長しました。

外部スロープは1/12~1/15勾配が一般的で、

以前までのプランでは、1/12勾配を確保していました。

ただ、やはりもう少し緩やかな勾配にしたいと思い、

折り曲げる形で、1/13.7程度の勾配まで調整しました。

外部階段との取り合い部分に出来たスペースには、

玄関前の演出に使えるように、

フラワースペースを設けています。

仕上げについては、タイル仕上げ・ゴムマットなど

いろいろ考えましたが、計画している外壁の色や、

事務所に向かうアプローチとの繋がりも考慮し、

シンプルなモルタル仕上げ(グレー色)にしました。

仕上げ方は表面を刷毛でなでながら、うっすらと

細かい線が入るように仕上げる”刷毛引き仕上げ”とし、

滑り効果が高まるようにします。

玄関前の柱には、板を格子状に貼り、

玄関内が直接外から見られないようにしています。

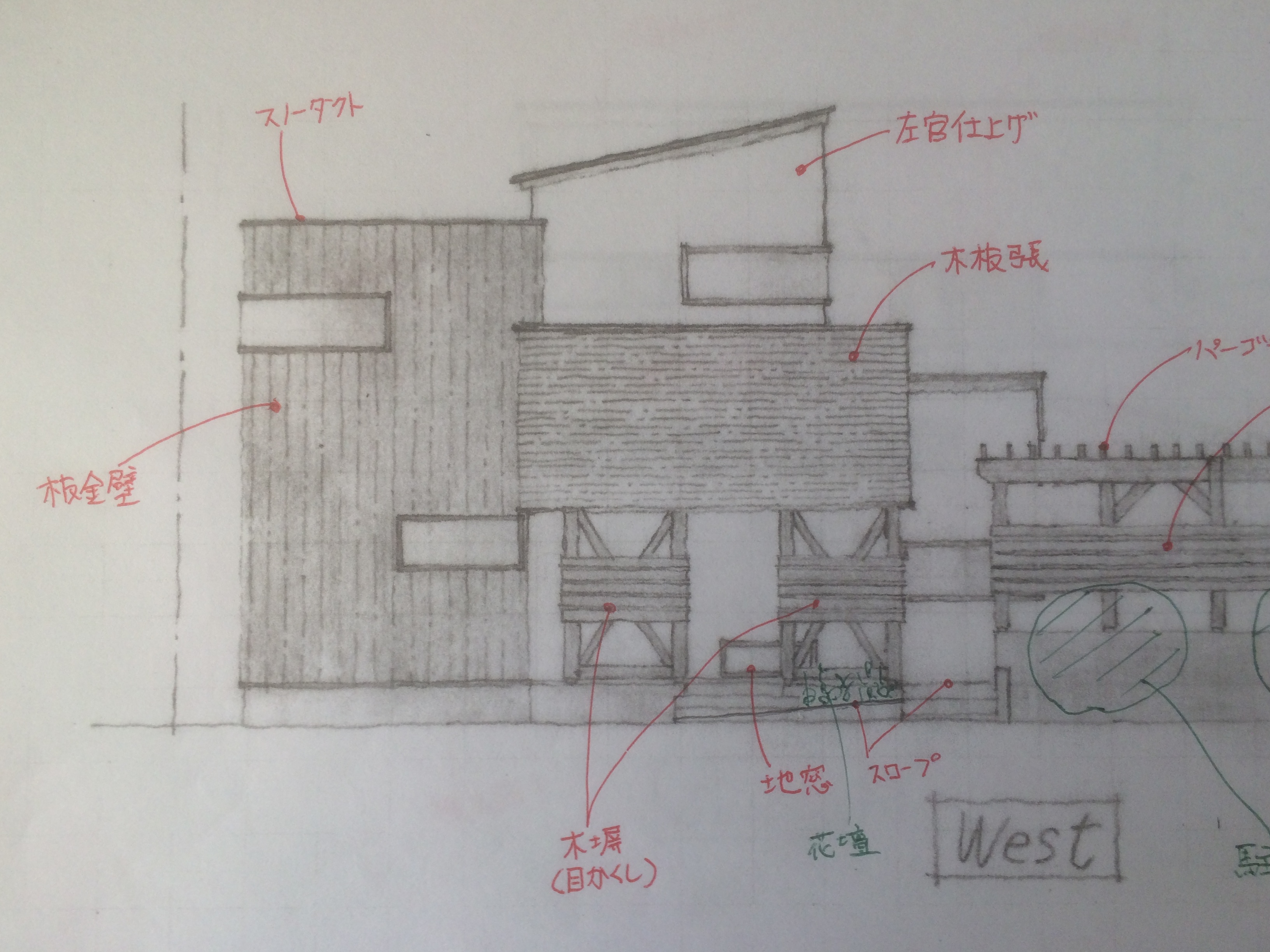

~エントランス~

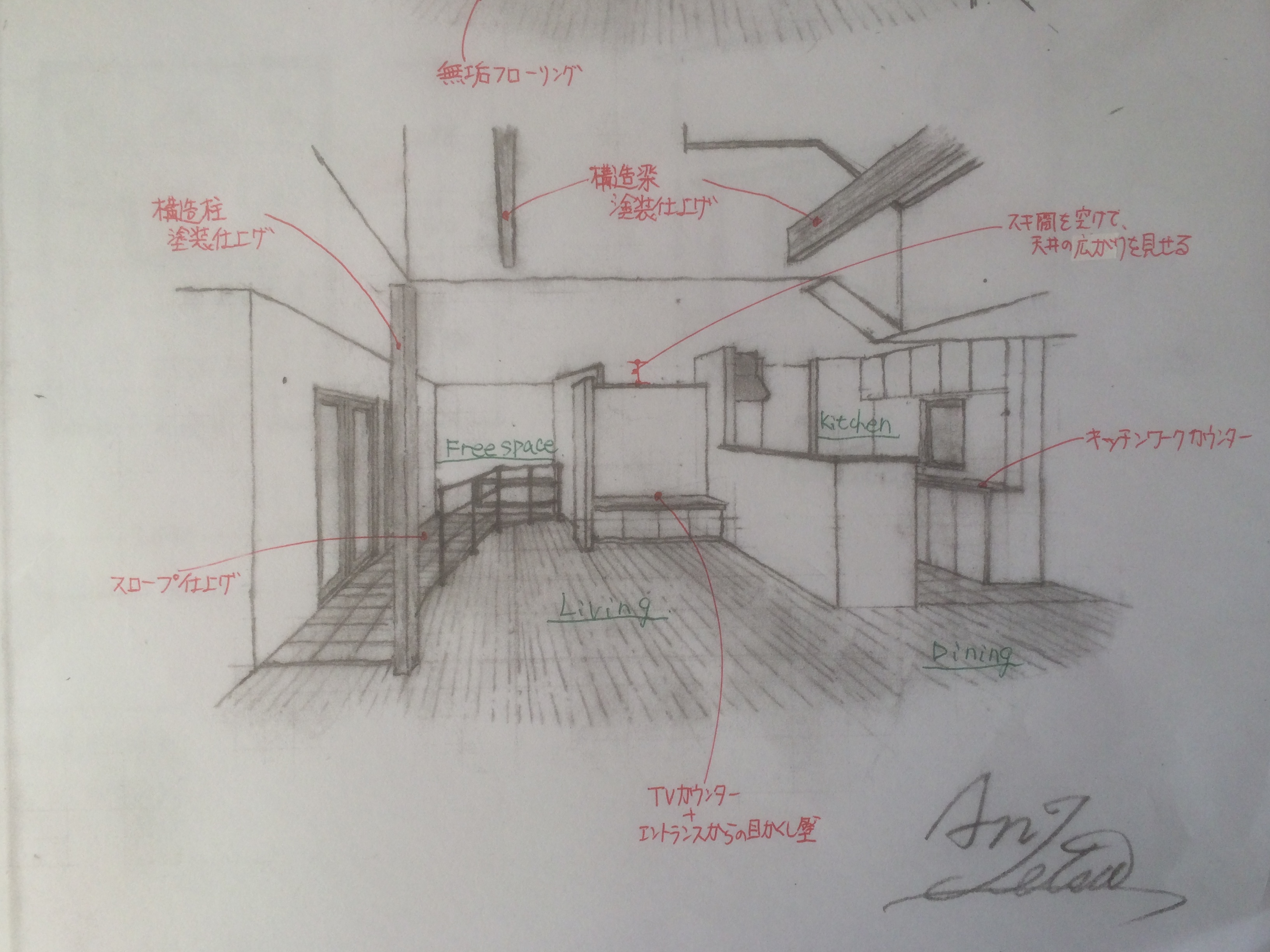

基本的に、リビングやフリースペースへの動線上に、

建具による仕切りは設けていません。

床面や天井面は出来るだけ繋がっている方が、

閉鎖感・狭小感が無くなり、

広がりを感じ取れるからです。

もちろん共に暮らす動物によっては、

脱走しないよう、何らかのゲートの検討が必要ですが、

視覚から得られる、快適な生活も、

設計士として、押さえるておきたいところです。

それから、建物に対して上がり框を、

あえて斜めに計画しています。

これは、限られたスペースの中で

間口を広く見せることや、車椅子の動線を

滑らかなラインにするためです。

上がり框付近に設けているベンチは、

高齢者や障害者が靴の脱ぎ履きから立ち上るまでを

容易に出来るようにするためのもの。

最近の住宅建築では、多く用いられる方法です。

~フリースペース~

その名の通り、”多目的空間”です。

室内用の車椅子に、乗り換える場所にしても良し、

動物たちのゲージやトイレを置くも良し、

趣味の木工などを楽しむにも、最適な空間。

タイル張りなので、多少の汚れなら問題ありません。

将来は薪ストーブ用の煙突が設置出来るよう、

壁内には細工を施して置く計画です。

エントランス・フリースペース共に

床の仕上げに使うタイルは、

”タイル仕上げ”としていますが、

ここでも、一つこだわりがあります。

一般的に、土足スペースには、

滑転倒を防ぐために、”ノンスリップタイル”という、

表面が紙やすりの様なざらつきがあって

グリップ力の高いタイルを使用ます。

しかし、今回の計画では、外履きスペースから

そのまま室内空間に繋がるため、

極端に滑らない仕上げは、靴下等が引っ掛かって

かえって転倒事故を引き起こす可能性があります。

また、犬猫の肉球を傷つけてしまったりもしますし、

糸くずやペットの毛などが引っ掛かり、

よこれが取りづらいという問題もでてきますので、

室内で広い範囲につかうのはあまりよくありません。

そのため、適度な凹凸によって難滑性を保ちながら

手入れ・掃除をしやすい

”石目調”のタイルを使用するようにしました。

今までの経験で言うと、

表面に光沢の無い仕上がりのタイルの方が、

より滑りづらく引っ掛かり難いという印象です。

それともう一つタイル仕上げにする、狙いがあります。

それは歩行訓練の補助的効果。

タイルのように一定の大きさを並べるような

仕上がりにすることで、高齢者や障害者は

”タイル一枚分前に出よう”とか”半分ずつゆっくり歩こう”とか、

歩行する際、自分の歩幅の目安をつけ易くなります。

これにより、歩行への目標意識も高まれば、

自然と行動回数も増え、体力維持もし易くなります。

しかし、高齢者の場合特に、

角膜の老齢化や老眼、白内障の進行などによって、

映像がぼやけ、物の境が把握しづらくなってきます。

例えるなら、常に”曇りガラス”を通して

周りを見ている状態なので、微妙な色の違いは、

認識出来ていないことが多くあります。

タイル仕上げにしてもそれは同様で、

そうなると、歩行運動の目安とはならず、

上記に書いた効果も得難くなってしまいます。

ですので、その対策としてタイルとその目地の色合いは、

出来るだけコントラストの違いがはっきりとわかる色で

施工するようにします。

僕らが当たり前にしている”歩く・動く”ということは

高齢者や障害者には、とても大切で難しいこと。

”当たり前のことが出来る環境を整える”ということも、

介護住宅を計画する上で、大事なポイントになります。

ちなみに、エントランス・スリースペース共に

埋設パイピングによる、床暖房を計画しています。

特にフリースペース内は細かくコーク分けをして、

猫が寝るところは暖房を入れて、

犬のトイレ周辺は暖房を入れないなど、

用途によって暖房範囲が調整できる様にしておきます。

濡れた冬靴などはすぐに乾いて、大変便利です。

リビングに繋がる通路はスロープ状に仕上げ、

車椅子でのリビングや寝室(Room1)への移動が

スムーズに出来るようにしています。

リビング床と段差が生じるラインには、

転倒防止の”手摺”を設けるようにしました。

実はこれも、以前掲載したプランから追加された部分。

それに伴いエントランスのベンチの位置も手摺側に変更し、

より、手摺を使用し易い動線にしました。

なんだか”玄関周り”だけで、

ずいぶんと長い説明なってしまいた。

まあそれだけ、いろいろ悩み・検討しながら

プランニングしているのだと感じて頂けたら幸いです。

今回はここまでとし、

次回はシューズクロークから説明していきます。

では。